生え際の状態を見れば、将来の薄毛のタイプがわかる?

育毛お役立ちコラム

2023.01.31

薄毛の症状は人それぞれですが、現在の生え際の状態をチェックすると、将来の薄毛のタイプがある程度予測できると言われています。

薄毛は放っておくとどんどん悪化していきます。生え際の状態が気になり始めたら、なるべく早めに対処するよう心がけましょう。

本記事では、生え際からわかる薄毛のタイプ、それぞれの特徴、薄毛になる原因、薄毛の進行を食い止める方法についてわかりやすく解説します。

目次

- 1.生え際の状態からわかる薄毛のタイプ

- 2.生え際のチェック方法

- 2-1.生え際の髪の太さをチェック

- 2-2.生え際の髪の長さ

- 2-3.生え際の髪の毛根の形

- 2-4.見た目の変化

- 3.生え際が薄毛になる原因

- 3-1.1.遺伝

- 3-2.2.偏った食生活

- 3-3.3.運動不足

- 3-4.4.ストレス

- 3-5.5.喫煙

- 3-6.6.アルコール

- 3-7.7.誤ったヘアケア

- 4.生え際の薄毛を食い止める方法

- 4-1.食生活の改善

- 4-2.運動習慣をつける

- 4-3.ストレスを解消する

- 4-4.禁煙・節酒を心がける

- 4-5.正しいヘアケアを行う

- 4-6.育毛剤でケアする

- 5.生え際が薄くなってきたと感じたら早めに対処しよう

\ 蘭夢を使って髪に自信を取り戻す /

おすすめの育毛剤を見る

生え際の状態からわかる薄毛のタイプ

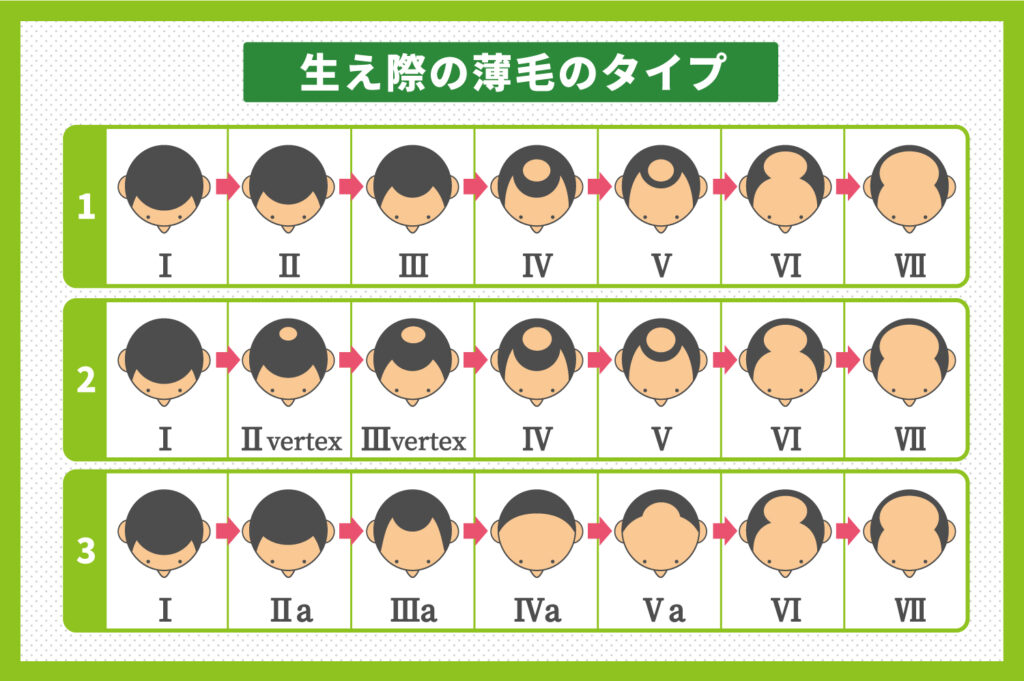

薄毛に悩む日本人男性の約3割を占めるとされるAGA(男性型脱毛症)は、ハミルトン・ノーウッド分類と呼ばれる分類法によって、進行パターンがいくつかに区分されています。

ただし、当該方法は欧米人のデータをベースにしているため、日本ではハミルトン・ノーウッド分類に頭頂部が薄くなるⅡvertexを加えた高島分類を使用するのが一般的です。

以下では高島分類に基づくAGAの薄毛の分類と、それぞれの症状をまとめました。

|

分類 |

症状 |

|

Ⅰ型 |

初期症状。生え際が少し後退している状態 |

|

Ⅱ型 |

Ⅰ型よりも生え際が後退し、見た目に変化表れ始める状態 |

|

Ⅱ型vertex |

Ⅱ型の症状に加え、頭頂部が薄くなってくる状態 |

|

Ⅱa型 |

Ⅱ型の症状に加え、前頭部が薄くなっている状態 |

|

Ⅲ型 |

生え際の薄毛が進行し、アルファベットのM字型になっている状態。全体的な髪のボリュームも低減 |

|

Ⅲ型vertex |

Ⅲ型の症状に加え、頭頂部の薄毛がさらに進行し、地肌が目立ち始める状態 |

|

Ⅲa型 |

生え際と前頭部の薄毛が進行している状態。前頭部の薄毛が同時進行しているため、Ⅲ型vertexに比べるとM字の凹凸がやや緩やか |

|

Ⅳ型 |

生え際が後退し、頭頂部の薄毛も進行している状態 |

|

Ⅳa型 |

Ⅲa型よりも前頭部の薄毛がさらに進行し、M字の中心部も薄くなっている状態 |

|

Ⅴ型 |

生え際がさらに後退し、頭頂部の薄毛もより広がっている状態 |

|

Ⅴa型 |

Ⅳa型より前頭部の薄毛が進行し、頭頂部の毛も薄くなってくる状態 |

|

Ⅵ型 |

生え際から頭頂部にかけて、地肌が露出した状態 |

|

Ⅶ型 |

Ⅵ型からさらに薄毛が進行し、後頭部まで地肌が露出した状態 |

上記の表をもとに、薄毛の進行パターンは大きく以下3つに分類されます。

- Ⅰ型→Ⅱ型→Ⅲ型→Ⅳ型→Ⅴ型→Ⅵ型→Ⅶ型

- Ⅰ型→Ⅱ型vertex→Ⅲ型vertex→Ⅳ型→Ⅴ型→Ⅵ型→Ⅶ型

- Ⅰ型→Ⅱa型→Ⅲa型→Ⅳa型→Ⅴa型→Ⅵ型→Ⅶ型

日本人は高島分類を加えた2のパターンが多いと言われているようですが、Ⅱ型やⅡa型で進行するパターンもあります。

進行パターンは初期症状を過ぎ、生え際の見た目が変わってくるⅡの段階で分岐するため、薄毛が気になり始めたら生え際の変化をチェックしておきましょう。

生え際のチェック方法

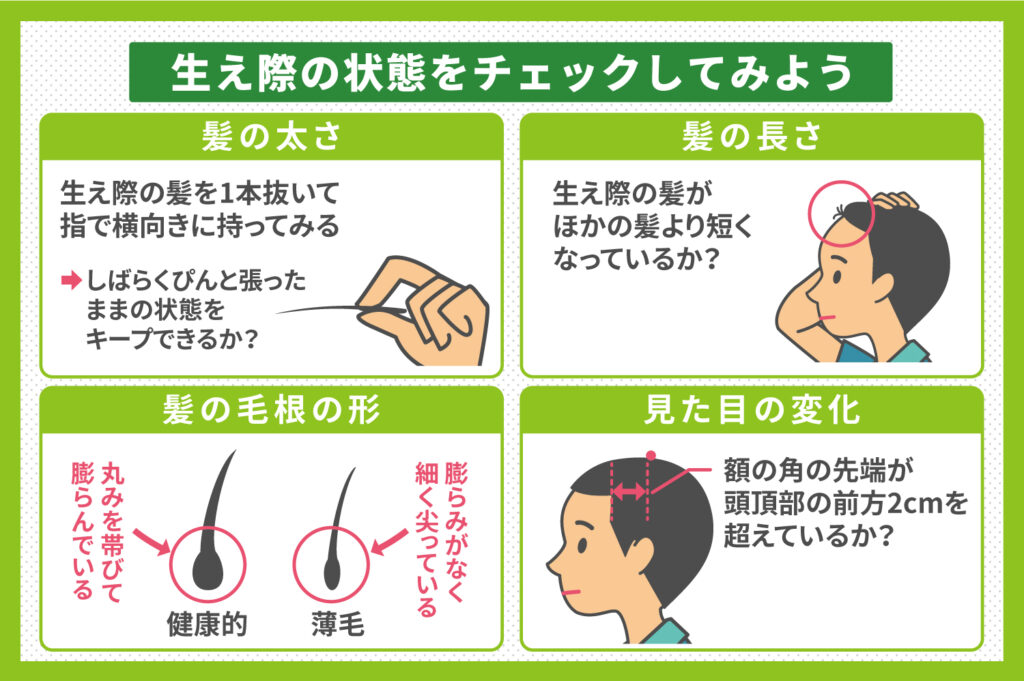

生え際の状態をチェックする際は、以下のポイントに注目しましょう。

生え際の髪の太さをチェック

髪の毛は表面から順に、キューティクル、コルテックス、メデュラの3層で構成されています。

このうち、髪の大部分を占めるのが毛皮質にあたるコルテックスです。コルテックスの容量は生まれ付きの体質のほか、髪の栄養状態や加齢などによって変化します。コルテックスが多い髪は太くて張りがありますが、コルテックスが少ない髪は細くて薄い状態になります。

自分の髪が太いか細いかチェックする際は生え際の髪を1本抜いてみて、指で横向きに持ってみましょう。しばらく髪の毛がぴんと張ったままの状態をキープできるのなら、健康的かつ平均的な太さの髪といえます。

一方コシがなく、だらりと垂れ下がってしまった場合はコルテックスの少ない細い毛と判断されます。細い毛は毛根も弱いため、すぐに抜け落ちやすく薄毛になりかけている証拠といえます。

生え際の髪の長さ

毛髪は、成長期・退行期・休止期という3つのサイクルを繰り返して成長していきます。これを毛周期といい、正常なうちは成長期が最も長くなります。

一方薄毛が進行している状態だと毛周期が乱れて成長期が短くなり、逆に退行期が長くなっていきます。成長期が短くなると、発毛しても短期間ですぐ抜け落ちてしまうので、長い髪の毛が生えにくくなります。

生え際の髪をチェックしてみて他の髪の毛よりも短い場合は、薄毛になり始めているかもしれません。

生え際の髪の毛根の形

健康的な毛根は丸みを帯びていて、肉眼でも膨らみがはっきりと分かります。一方薄毛が進行していると、毛根に膨らみがなく細く尖った状態になります。

毛根はその名のとおり、髪の毛を支える根っこの部分なので、極端に細い状態になると簡単に抜けやすくなります。

見た目の変化

AGAは、初期のうちはあまり薄毛が目立ちませんが、Ⅱ型以降になるとだんだん外観に変化が表れてきます。

ただし、正面から見て生え際の後退に気付くのは、症状がかなり進行した後です。早い段階で生え際の変化に気付きたいのなら鏡を2つ使用し、合わせ鏡の要領で持ち横から自分の髪の毛をチェックしてみましょう。

一般的に、額の角の先端が頭頂線の前方2cmを超えている場合は、生え際が後退するタイプのAGAと診断されるようです。

以上4つのチェック方法を紹介しましたが、薄毛の進行度や症状には個人差があります。AGAかどうかきちんと調べたい方はAGA専門クリニックなどを受診し、検査を受けることを検討してみましょう。

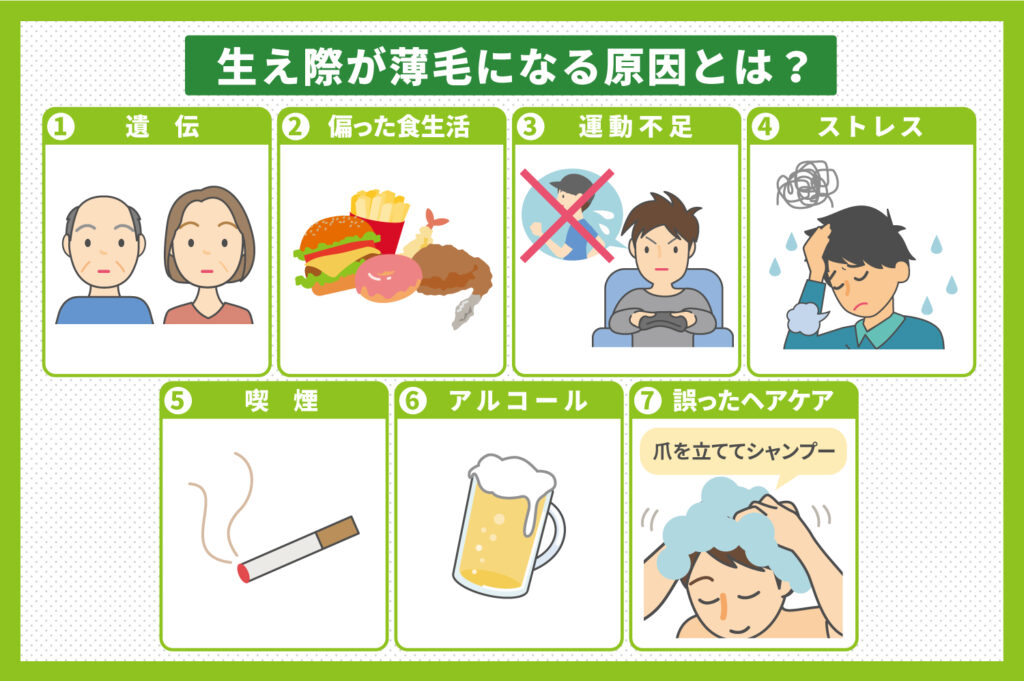

生え際が薄毛になる原因

生え際が薄くなる原因は遺伝だけとは限らず、生活習慣も関係しているケースがほとんどです。

遺伝的な要素を克服するのは難しいですが生活習慣は改善可能なため、一度自分の生活を振り返ってみて、薄毛の原因につながる行動を取っていないかどうか確認してみましょう。

ここでは生え際が薄毛になる主な原因を7つご紹介します。

1.遺伝

AGAの発症原因は遺伝が関与しているといわれています。(※)

遺伝的要素は父と母の両方から受け継がれる可能性があり、両親のどちらか、あるいは両方がAGA・FAGAの場合は子どもも薄毛になる可能性が高いようです。

特に20代や30代など若いうちに薄毛になるタイプは遺伝的要素が強く関わっているとされています。

※出典:日本皮膚科学会.「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版 」.https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/AGA_GL2017.pdf,(入手日付2023.1.6).

2.偏った食生活

毛根は毛細血管を通る血液から、発毛や育毛に必要な酸素・栄養素を受け取っています。そのため食生活の偏りなどで栄養素が不足すると、丈夫な髪が生えにくくなり生え際が後退する原因となるのです。

髪の毛は生命活動に直接関係のない器官であることから、栄養素が行き渡る優先順位が低く、栄養不足の影響が顕著に表れやすいと言われています。

3.運動不足

現代人は公共交通機関の発達やインターネットの普及により、慢性的な運動不足に陥りがちです。

毛根に酸素や栄養素を送り届ける血液は、筋肉の収縮によって全身を巡っているため、運動不足で筋力が低下すると髪の毛に栄養が行き渡りにくくなります。

4.ストレス

慢性的にストレスを感じていると、自律神経の乱れからホルモンバランスが崩れやすくなります。

AGAの発症には男性ホルモンも関与しているため(※)、ストレスを受け続けると生え際の後退が進行する恐れがあるのです。

※出典:日本皮膚科学会.「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版 」.https://www.dermatol.or.jp/uploads/uploads/files/AGA_GL2017.pdf,(入手日付2023.1.6).

5.喫煙

タバコに含まれているニコチンには、血管を収縮させる作用があります。

ニコチンによる収縮作用は時間が経過すれば収まりますが、喫煙習慣がある方は慢性的に血管が収縮し続けるため、血行不良に陥りやすくなるでしょう。

またタバコを1本吸うと、ビタミンCが25~100mgを失うといわれています。健康な髪の発毛・育毛にはビタミンを含む栄養素が欠かせないため、喫煙を続けていると、栄養不足からくる薄毛に悩まされる原因となってしまうのです。

6.アルコール

適度な飲酒は血行改善に効果的とされていますが過剰にアルコールを摂取すると、アルコールの分解に大量の栄養素を消費するため、栄養不足に陥る恐れがあります。

また、アルコールを摂取し過ぎると眠りが浅くなるといわれており、睡眠に支障を来す可能性が高いです。

睡眠中は髪の成長を促したり、頭皮のダメージを修復したりする成長ホルモンの分泌が活性化されるため、良質な睡眠が取れないと薄毛が進行する原因となります。

7.誤ったヘアケア

正しい洗髪は薄毛予防に有効ですが「爪を立ててシャンプーをしている」「ヘアケア用品が肌に合っていない」など、誤ったケアを行うと逆に頭皮環境が悪化してしまいます。

シャンプーの後に「頭皮がヒリヒリする」「赤みが出る」などの異常が表れる場合は、ヘアケアが間違っている可能性を考えてみましょう。

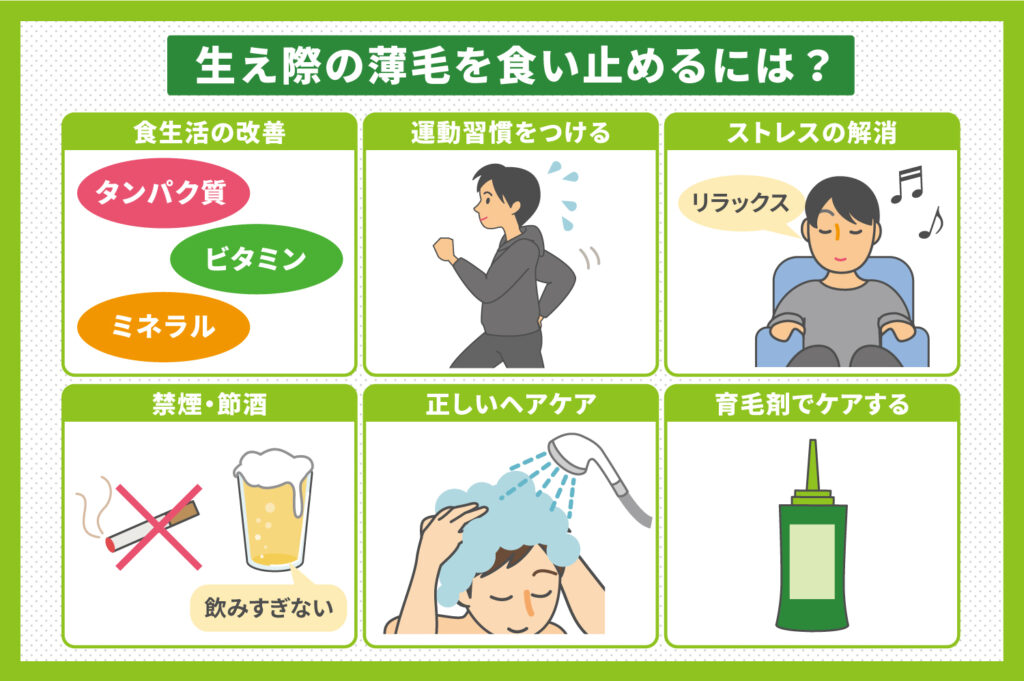

生え際の薄毛を食い止める方法

生え際が薄くなる原因のうち、生活習慣によるものは日常生活を見直すことで対応することが可能です。

ここでは、生え際の薄毛を食い止めるために取り入れたい習慣や工夫をご紹介します。

食生活の改善

日常生活でまず取り組みたいのが、食生活の見直しです。

現代人は食の欧米化により、脂質や炭水化物中心の食生活に偏りがちです。健康的な髪を育てるためには、タンパク質やビタミン・ミネラルなど、各種栄養素をバランス良く補うことが大切でしょう。

1日3食、栄養バランスの取れた食事を心がけるだけでも、頭皮環境が改善し薄毛の予防につながります。

多忙などでどうしても栄養素が偏ってしまう場合は、サプリメントなどで足りない栄養素を補うことも検討しましょう。

運動習慣をつける

筋力の低下を防ぐために、適度な運動を心がけましょう。

運動といっても激しいスポーツをする必要はなく、ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、軽い運動でもかまいません。大切なのは一回あたりの運動量ではなく、定期的かつ長期的に運動を続けることです。

むしろこれまで運動習慣のなかった方がいきなり激しい運動を行うと、ケガや体調不良の原因になる場合があります。いつもより多めに歩く、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活で少しずつ運動量を増やすことを意識しましょう。

ストレスを解消する

ストレス社会といわれる現代では、知らない間にストレスが慢性化している恐れがあります。ストレスを自覚していなくても定期的に休息をとり、好きなことをする時間を設けましょう。

人によってストレス解消法は異なります。自分にとって何が心地よいのか、リラックスできるのかを自覚することも大切です。

禁煙・節酒を心がける

喫煙や飲酒の習慣がある場合は、なるべく控えることを意識しましょう。

特にタバコは薄毛だけでなく体の健康を害するリスクがあるため、最終的には禁煙するのが理想です。

飲酒は適量ならかまいませんが、飲み過ぎには注意し週に1~2日は休肝日を設けることをおすすめします。

正しいヘアケアを行う

毎日シャンプーしているのに、かゆみやヒリヒリ・赤み・ベタつきなどのトラブルが解消されないという場合は、今一度正しいヘアケア方法をチェックしてみましょう。

シャンプーをする際は、頭皮や髪への刺激をできるだけ抑えるために、事前にブラッシングをして髪の絡まりをほぐしておきます。ブラッシングすると髪や頭皮に付着したゴミや汚れもある程度落ちるので、一石二鳥です。

ブラッシングを終えたら、シャワーを使って念入りに予洗いします。ブラッシングで浮いた汚れをきれいに落とすと、シャンプーの泡立ちもよくなります。

予洗い後、手のひらで十分にシャンプー液を泡立ててから、指の腹を使って頭皮を優しく洗っていきます。爪を立てると頭皮に傷がつき、炎症などの肌トラブルを引き起こす原因になるため注意しましょう。

すすぎはシャンプー以上に時間をかけ、頭皮や髪についた汚れと泡をしっかり落とします。

髪を乾かすときは、タオルドライで水気を拭き取ってからドライヤーをかけましょう。髪や頭皮に与える熱ダメージを軽減できます。

育毛剤でケアする

頭皮環境を効率よく改善したいのなら、育毛剤を使ったヘアケアも取り入れましょう。

育毛剤には頭皮環境を整えたり、栄養を補給したりする成分がバランスよく配合されており、定期的に使用することで高いヘアケア効果を期待できます。育毛剤はなるべく朝と晩の2回使用することをおすすめしますが、忙しくて1日1回しか使えない場合は、洗髪後、毛穴が開いていて成分が浸透しやすくなる入浴後の使用がおすすめです。

また、育毛剤はただ頭皮に塗るよりも、指の腹を使ってマッサージするように揉み込むと、頭皮の血行促進に役立ちます。

生え際が薄くなってきたと感じたら早めに対処しよう

日本人男性に多いAGAは大きく分けると、生え際が後退するタイプと、頭頂部から薄毛が広がるタイプ、その両方の3タイプに分類されます。

初期のうちはさほど変化は見られませんが、症状が進行すると生え際がどんどん後退し、額や地肌が目立つようになってきます。

生え際の薄毛は放っておくと悪化する一方です。生え際の変化に気付いたら、生活習慣やヘアケアの見直し、育毛剤の活用などで、早めに対処することを心がけましょう。

記事監修

毛髪診断士:逸原真弓